ベイズ推定のたとえ話

結構ポピュラーな数学用語「ベイズ推定」。難しくてとっつきにくい数多の数学用語と違い、わかりやすいし、応用範囲も広いので話題になりやすいのでしょうか。

ベイズ推定とは、観測された事象から確率を推論するもので、伝統的な統計学となんか違ってうんぬんかんぬん・・・だそうですが、小難しい話はともかくとしてベイズ推定は色々な分野で応用されていて面白いです。有名なところでは迷惑メールのフィルタリングとかモンティホール問題とか。

色々応用できてすごいぞベイズ推定!ってことで他にも応用例はないか?これもベイズ推定チックじゃない?って例を考えてみました。

ベイズ推定応用例:海戦ゲーム

海戦ゲームというのは2人でやるゲームで、それぞれマス目を書いた海図に艦船を配置(相手には見せない)して、順番にマス目の一つに爆弾を落としていって先に全部の艦船を爆破した方が勝ち、ってやつです。艦船には種類があって、大きさがマス目2個分とか3個分とかあり、どこかに当たれば命中!となります。

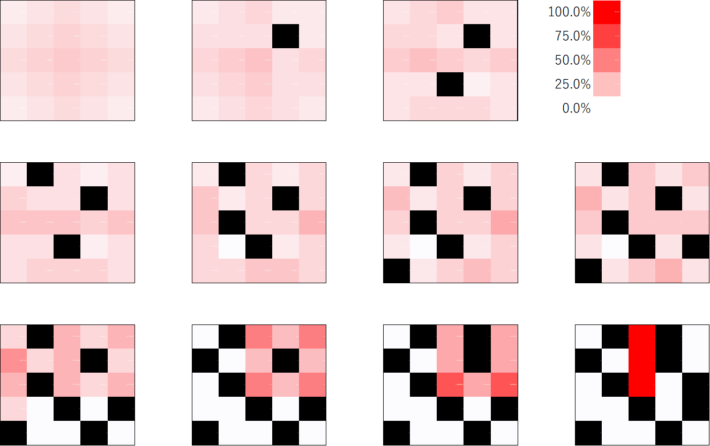

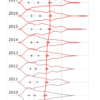

例えば5×5のマスのどこかに3×1マスの潜水艦がいる、としましょう。爆弾を落としてハズレた場合、他のマスに潜水艦がいる確率はどのように変わるか?これもベイズ推定といえるでしょう。図で描くとこんな感じ。黒いマスは爆弾落とした所です。

ここまで当たらないのは運が悪すぎるけど。

ベイズ推定応用例:麻雀の当たり牌

最近、ネット麻雀にハマっているのですが、終盤に「これやばいかも」と嫌な予感がする牌を切ると、大抵ロンされてしまいます。終盤になると冴えわたる俺の直感、じゃなくて、これもベイズ推定(かな?)で説明できます。

例えば6巡目にリーチかけられたとすると、リーチした人が切った6種類の牌は安全牌、麻雀の牌の種類は34種類なので当たる可能性のある牌は28種類、その中の2種類が当たり牌とすると当たる確率は28分の2、約7%です。

これが終盤になると安全牌の数は25種類くらいに増え、つまり当たる可能性のある牌は10種類くらいまで減っています。となると当たる確率は10分の2、20%まで上がります。実際はどの牌も等しく当たりやすい訳じゃないので、「怪しい」と思った牌で当たる確率はもっと高いでしょう。

とまあ頭ではわかっているんだけど、思わず切ってしまうんだよなあ。全然ベイズ推定を応用できてないね。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません